KORA | 19h15 | 30 de Outubro 2025

Play

MICARzinha | Sexta-feira | Sessões para os 1.ºe 2.º ciclos | 31 de Outubro 2025

Play

MICARzinha | Sexta-feira | Sessões para o 3.ºe Secundário | 31 de Outubro 2025

Play

ABRAÇAMOS SONHOS, SUPERAMOS BARREIRAS | 17h15 | 31 de Outubro 2025

Play

DAYDREAM THERAPY | 19h15 | 31 de Outubro 2025

Play

NATIONALITÉ: IMMIGRÉ | 19h15 | 31 de Outubro 2025

Play

BLKNWS: TERMS & CONDITIONS | 21h15 | 31 de Outubro 2025

Play

EU, CAPITÃO de MATTEO GARRONE | 11h15 | 1 de Novembro 2025

Play

FRUTO DO VOSSO VENTRE | 15h15 | 1 de Novembro 2025

Play

NHA MILA | 15h15 | 1 de Novembro 2025

Play

SABURA | 15h15 | 1 de Novembro 2025

Play

TO A LAND UNKNOWN | 17h15 | 1 de Novembro 2025

Play

LETTERS FROM WOLF STREET | 19h15 | 1 de Novembro 2025

Play

PIDIKWE (RUMBLE) | 21h15 | 1 de Novembro 2025

Play

UÝRA: THE RISING FOREST | 21h15 | 1 de Novembro 2025

Play

THE BUILDING AND BURNING OF A REFUGEE CAMP | 15h15 | 2 de Novembro 2025

Play

MORIA SIX | 15h15 | 2 de Novembro 2025

Play

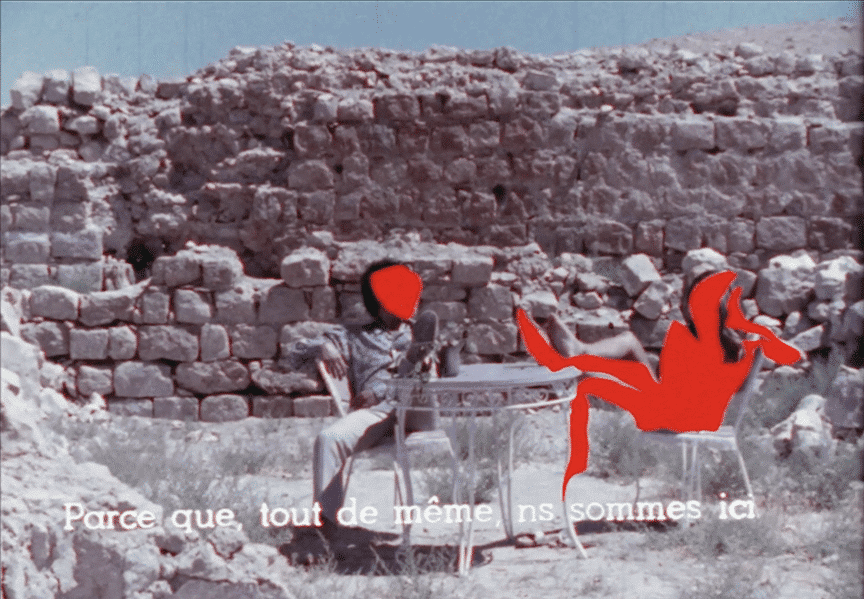

A FIDAI FILM | 17h15 | 2 de Novembro 2025

Play

UM CAROÇO DE ABACATE | 19h15 | 2 de Novembro 2025

Play

KOKOMO CITY | 19h15 | 2 de Novembro 2025

Play

BLACK GIRLS PLAY: THE STORY OF HAND GAMES | 21h15 | 2 de Novembro 2025

Play

MAJOUB’S JOURNEY | 21h15 | 2 de Novembro 2025

Play